4 ноября в день празднования Казанской иконы Божьей Матери праздновали День народного единства, который связан с объединением народа в борьбе против иноземных захватчиков в период Смутного Времени. В следующем году будет 400-летний юбилей изгнания иноземцев с русской земли.

Сегодня представляется весьма полезным понять причины самого Смутного Времени, чтобы избежать подобных потрясений межвластия и предательства государственных интересов в будущем. 400 лет назад эпоху Смутного времени связывали с правлением и личностью Бориса Годунова. Однако эти умозаключения в основном опирались на романовскую историографию, которая сегодня представляется односторонней. Благодаря таким принципиальным исследователям как Р.Г.Скрынников(08.01.1931 – 16.06.2009), мы можем полнее и многостороннее представить этот сложнейший период русской истории. Первому в череде наших публикаций на сайте мы предоставляем слово краеведу и замечательному педагогу Ивану Ивановичу Николайченко, который предоставил материалы своих исследований ещё в 2009 году на Можайской краеведческой конференции. Надеемся, лёгкая литературная правка не обидит его, а только с большей убедительностью подчеркнёт значение его труда.

Автор – Иван Николайченко, краевед, директор школы в селе Борисове

Личность Бориса Фёдоровича Годунова была интересна всегда. По полярности от хорошего до плохого, это, пожалуй, единственный человек, о котором можно найти противоположные мнения историков. Одни чуть ли не обожествляют Бориса, а другие уверенно доказывают его деспотичность…(Так, например, на Макариевских чтениях в г.Можайске 2008 года был прочитан доклад о личности Бориса Годунова в сравнении с библейскими персонажами. Доклад назывался «О древнем змие или Борисе Годунове (на материале «Иного сказания»)1…

С постоянной и завидной периодичностью появляются материалы о нём и в сети Internet. Период царствования Бориса Годунова оказался переломным в истории России. Также драматично сложилась судьба этого выдающегося государственного деятеля и неординарного человека. Наш знаменитый историк С. М. Соловьев в своей Истории России приводит яркую характеристику Бориса Годунова его современниками: «…он цвел благолепием, видом и умом все людей превзошел; муж чудный и сладкоречивый, много устроил он в Русском государстве достохвальных вещей, ненавидел мздоимство, старался искоренить разбои, воровство, кормчества, но не мог искоренить; был он светлодушен и милостив и пищелюбив; но в военном деле неискусен…»2.

Что должен значить этот человек для нашего Можайского района, для нынешнего села Борисово?

Исторические места привлекают к себе тем прошлым, которое они содержат, тем духовным опытом который интересен людям. В этой связи крайне важны решения по сохранению и сбережению артефактов истории родного края.

В нашем государстве существует система культурного наследия. С переменным усердием создаётся видимость заботы о памятниках культуры и их охраны. Мы знаем…

Но, не отвлекаясь от главного, хочу напомнить кто такой Борис Годунов. Главное – он царь!

Но, не отвлекаясь от главного, хочу напомнить кто такой Борис Годунов. Главное – он царь!

Царь «сложный», особенный, не похожий ни на одного другого! Вероломный! (…ломающий веру! («доживём до понедельника»)). Лидер в гонке за царской короной, к которой требовалось не только придти первым, но и быть единственным. Не один год, понадобился для этого, а десятки… Чтобы создать условия для правильного развития событий, их последовательности, нужного порядка, сочетания участников и выбора действующих лиц, Борису Фёдоровичу пришлось проделать титаническую работу… И вот этот результат и позволяет восхищаться историкам этим человеком… Может не все его действия, на пути к власти вкладываются в «каноны праведности», но результат не оставляет сомнений о «величии ума», о гениальности и исключительности этого « вездесущего».

Кстати, в последнее время стали появляться материалы строгих научных исследований о непричастности боярина Годунова в смерти Дмитрия Иоанновича… Не виновен Борис Фёдорович и в смерти Ивана Грозного (Так считает один из лучших судебно-медицинских экспертов России Александр Маслов)3.

Получается, что не очень глубоко, качественно и достоверно «копал» знаменитый историк Карамзин и наш незабвенный Александр Сергеевич Пушкин, принявший его сведения на веру. И, как результат, вот уже несколько столетий нас убеждают в том, в чём не виноват Годунов, с театральных подмостков… .

Смена династии русских царей – это не просто историческое событие, но и очень серьёзное «испытание» для народа. В конце ХVI столетия сложно было всем. Борису, видимо больше чем всем, вместе взятым. Достиг ли он желаемого, утешил ли своё самолюбие? Был или не был в его действиях «криминал»- историкам ещё спорить и спорить. Но произошло… новая династия пришла на престол, новый царь, «закаленный» в интригах, хорошо знающий дела государственные, победивший и побеждающий противников и соперников, а раз победивший – значит умнейший…

Для великой Руси и Российского государства это, пожалуй, единственный случай смены династий… тем и уникальнее то лицо, та личность, которая оказалась в центре этих событий. Таким людям должны ставиться памятники. Такими людьми должны гордиться потомки, соотечественники, а места, которые имеют отношение к ним, должны быть особо почитаемыми, уважаемыми, содержащимися так, как подобает быть царскому месту. Мы имеем такое место в нашем Можайском районе, место почти забытое и, как оказалось, мало изученное. Это село Борисово!

О Борисове, все-таки можно найти исторические сведения; разные люди, в разные времена оставляли записи об этой земле. В архивах можно найти и строгие протокольные описи состояния строений и численности населения, и результаты некоторых научных исследований и просто записки путешественников…

Давайте попробуем проанализировать имеющиеся на данный момент разноплановые сведения о месте, которое является одной из множества вотчин Годуновых.

Интересно обратить внимание на те сведения, которые не совсем традиционны, и сопоставить их с как бы устоявшимися и привычными данными.

1. Принято считать, что храм Бориса и Глеба в с. Борисово был воздвигнут в год воцарения Бориса Годунова и в честь этого события.

-

Принято считать, что Борисово потому Борисово, что царь Годунов – Борис.

-

Считается что Царев Борисов городок всего лишь загородная резиденция русского царя, в которой он был, якобы, всего один раз (!).

Но, при использовании современных способов поиска информации, и детальном сопоставлении фактов, имеющихся по этому историческому месту, можно предположить, что не всё так просто.

На туристических схемах и картах этих мест, главной достопримечательностью окрестностей реки Протвы, считают то, что здесь любили охотиться Иван Грозный, Борис Годунов, Петр I…

Необходимо, отметить, что ещё в 1491 г. Иван III пожаловал Троице-Сергиеву монастырю «в Можайце в Поротовской волости село Борисово»4. Следовательно, село Борисово было задолго до воцарения Бориса Годунова, и название этого села никак не связано было с его именем.

Известно, также, что в 1585—1586 гг. «в Верейском уезде в селе Борисове на Городище, по челобитью… боярина Бориса Федоровича Годунова» был «зделан храм камен»5 . Следовательно, село Борисово, существовавшее ранее, получило начало строительства Борисова городка в последней четверти XVI века, то есть, задолго до воцарения Бориса Годунова, когда он ещё был лишь царским правителем. После воцарения Бориса строительство, естественно, продолжилось и ускорилось. Можно уже было говорить о «комплексе борисовских сооружений»6

Начало строительства крепости Борисова городка можно относить к 1599 году.

Через эти места и Иван Грозный и боярин Борис Годунов «ходили» молиться в Боровск к Пафнутию. Еще тогда они оценили это место по красоте необычайной и месту «преудобному» – ближайшему к богу, расположенному в недалекой близости от истока Протвы и Мжута, да и Москва-реки. Видимо еще с тех времен обсуждалась и стратегическая особенность этих мест и географическое положение. И при окончательном решении выбора места строительства крепости Борис Фёдорович получил благословение и от воевод и от духовенства.

Однако, вернёмся к личности Бориса Годунова.

После кончины царя Ивана IV Грозного в 1584 г. по его завещанию к наследнику царю Федору Иоанновичу, «неспособному по здоровью и уму», были назначены опекуны из бояр, из которых, постепенно оттесняя остальных, выделился энергичный Борис Годунов. Скоро он, сосредоточив в своих руках всю власть, стал править, по определению историка Василия Ключевского, «умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины»7.

И даже после того как в 1591 г. в Угличе был зарезан наследник царевич Дмитрий и подозрение пало на Годунова, в 1598 г. после смерти Федора Иоанновича земский собор избрал Бориса царем.

Что можно выделить особого в личности этого царя для истории нашего государства. Ведь бывает, что и за одну более-менее значимую заслугу перед человечеством, личность обретает всенародное почитание и славу… А этот?

Попробуем перечислить что выделили историки «революционного», внедренного Борисом и повлиявшего на развитие и судьбу нашего государства…

Годунов начал свое царствование с большим блеском, он задумал основать новую династию, тем и прославил свое имя:

-

Во всей стране развернулись строительные работы. Еще при Иване Васильевиче III (1462-1505) в Москву стали приезжать итальянские зодчие, помимо итальянцев, увеличилось число английских, немецких, польских мастеров. В правление Годунова были реализованы градостроительные проекты: постройка стен и башен Белого города в Москве, Кремля в Смоленске, сооружение Борисова городка близ Можайска, каменных торговых рядов в Москве. При нем заложены города Самара, Саратов, Царицын, Воронеж, Белгород, Тюмень, Тобольск, Пелым, Березов, Сургут, Верхотурье, Мангазея, Туринск, Томск, каменные крепости в Астрахани, был заново укреплен Курск…8

-

Учредил Московское патриаршество.

-

В жизнь Москвы вошли неслыханные ранее технические новшества. Появился водопровод с насосными станциями.

-

При нём по Москве стали открываться богадельни.

-

Годунов проводит ряд сложных внешне политических «приёмов» для установления и налаживания внешних связей. Значительно укрепились связи с Англией.

-

Борис Фёдорович намеривался отправлять на учёбу за границу много способной молодежи для постижения «наук и практик». И хотя Московское духовенство воспротивилось этой идее, он все-таки частично реализовал задуманное, отправив более десяти боярских детей на учебу в Европу.

-

Страшные экономические потрясения на Руси в период царствования Годунова, потребовали от него неординарных, и единственно правильных мер, которые, значительно уменьшали последствия «великого голода». (Отмена Юрьева дня и др…)

-

Этот период (царствование Годунова) считается началом перехода от феодализма к капитализму на Руси!… (заканчивается Русь.., начинается Россия!.,,  Борис Годунов наблюдает за учением сына-географа. Н. Некрасов, XIX в.

Борис Годунов наблюдает за учением сына-географа. Н. Некрасов, XIX в.

-

С его «благословения» в Российском государстве появилась первая отечественная географическая карта страны, кстати, составленная наследником престола Фёдором Борисовичем.

-

Современники считали Годунова удивительным оратором. Люди, знавшие его восхищались его речами. «…от природы он наделен звучным голосом и даром красноречия», – писал о правителе Торий. Младший современник Бориса, Семен Шаховской, назвал его человеком «весьма сладкоречивым». Англичанин отметил манеры Бориса, красоту его лица и неизменную приветливость в обращении. По словам Шаховского, Борис «цвел благолепием» и «образом своим множество людей превзошел»9. Обладая несокрушимой волей, Борис производил впечатление мягкого человека. В минуты душевного волнения на его глаза навёртывались слёзы. Годунов поражал современников своим постоянством в семейной жизни и привязанностью к детям. Перечисляя добродетели царя, русские писатели подчеркивали его отвращение к богомерзкому винопитию. Даже враги, отдавая должное Годунову, писали, что он мог бы совершить много великих дел, если бы не помешали ему неблагоприятные обстоятельства. Такое мнение высказывали иноземцы, и русские соотечественники. В полной мере русские писатели оценили достоинства Бориса уже после смерти, когда трон заняли его ничтожные преемники. «Хотя явились после Годунова другие умные цари, дипломатично замечал И.Тимофеев, – но, их разум был лишь тенью его разума»10…

Вот некоторые достоинства государственного деятеля, который, по мнению многих исследователей, во многом превосходил даже Петра Великого. Разница лишь в продолжительности времени, нахождения на троне…

Показательно, что водохранилище сооруженное в Борисове царём, на то время было крупнейшим из искусственных, не только на Руси!

И все-таки о Борисове городке!

Выше было перечислено сколько городов было заложено во время царствования Бориса Годунова. Кроме этого род Годуновых имел множество вотчин вокруг Москвы и в других более или менее отдаленных местах. Но именно в Борисове будущий царь закладывает самую высокую церковь.

Не стоит отдельно останавливаться на том, что значила высота таких сооружений для тех мест, где они появлялись, и вообще что значит высота церкви. Борисоглебская церковь закладывалась как самый главный храм для царской семьи. Ведь размер 10 х 10 метров по фундаменту церкви, не предполагал большого количества прихожан, а вот высота определяла, кто по определению должен быть ближе к Богу…

Думал ли новый царь, основавший новую династию, о новой столице…

А если думал, то чем объяснял свой выбор?

-

Ближе к Европе;

-

Учитывая, что в те времена реки являлись главными путями сообщения, место расположения Борисова на Протве, позволяла по более короткому пути выходить на юг (там тоже на Донце ещё один Царёв Борисов городок ! );

-

Наши места находятся на водоразделе двух самых великих бассейнов – Днепровского и Волжского, да и волок Ламский не за горами. Значит проще по водным путям добираться со всех сторон;

-

И с Москвой, как великим городом, можно водными путями связаться добравшись до Можайска, где судоходная Москва-река;

-

До Боровска рукой подать. Для глубоко набожного царя, это очень существенный, если не самый важный аргумент. Молились там цари!

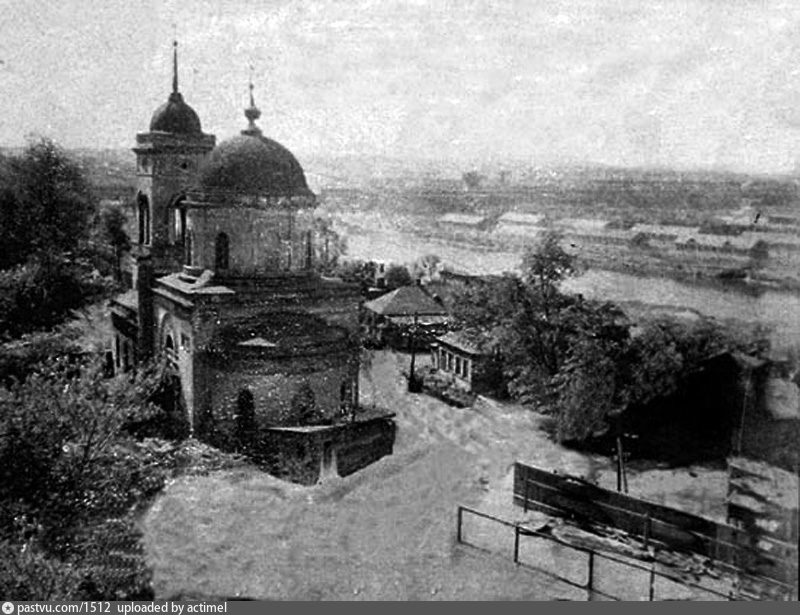

Общий вид Борисова городка из-за реки Протвы.

Общий вид Борисова городка из-за реки Протвы.  Рисунок из «Атласа» 1800 г. (Отдел архитектурной графики ГИМ)

Рисунок из «Атласа» 1800 г. (Отдел архитектурной графики ГИМ)

-

Думал Борис Фёдорович и о том, что выбрал Борисово еще и потому, что оно ближе расположено к тому месту, откуда реки растекаются в разные стороны, значит это место выше всех остальных, а значит ближе к Богу.

Можно ли найти противоречия в этой цепочке рассуждений? Всё вроде сходится! Но не состоялось! Не получилась столица. Причин много, все объективные: это и смута, и «великая» засуха и недоверие народа к «не наследному» царю да и другого всего немало… Правда царь Борис велел «нарастить» колокольню Ивана Великого до 81 м , чтобы в Москве было самое высокое сооружение.

Но царь, видимо, надеялся о завершении своих замыслов, ведь колокольня это не церковь. Борисоглебская церковь в Борисов городке на Протве оставалась самой высокой на Руси!

Я предлагаю принять за основу мысль о том, что Борисово и есть несостоявшаяся столица времён царя Бориса Годунова. Для туристов это будет очень интересно. Всё зависит от того, как организовать этот туристический объект и как его показать, что восстановить, когда и как!

Но, видимо, такие мысли посещали и другие головы. Вот фрагмент рассуждений на эту тему:

«….Как и кто заботился о «секлетности» этих работ, мы не знаем, но, судя по тому, что «старожильцы» Борисова городка не владели даже «скасками» о том, секретность работ по сооружению непреклонно соблюдалась. И если над землей были выстроены не имевшие аналогов памятники архитектуры, то и подземелья должны были им не уступать. В этих неразгаданных подземельях своей новой резиденции Борис Годунов мог без колебаний и страхов хранить и прятать от «измены» и библиотеку московских царей (напомним «либерию» Ивана Грозного).11

Ох, не прост был царь «всея Руси» Борис Федорович!

Именно по его воле средневековые архитекторы и строители заблаговременно позаботились о рукотворном наземном и подземном мире крепости и всего царева городка в целом.

Если принять во внимание информацию о двенадцати засыпанных (возможно, при помощи взрывов) входах в подземелья, можно предположить —: площадка внутри крепости, или крепостной двор, не застраивалась по какой-то заранее известной и весьма уважительной инженерной причине. Такой причиной могли быть глубокие и мощные подземелья, проекция на которые снаружи-сверху и была в фортификационном отношении надежно защищена.

Все видимые на схемах и гравюрах каменные постройки Борисова городка заложены одновременно, а внутри крепости, словно по недосмотру, не возвели ничего основательного. Что-то не верится в стратегические архитектурно-строительные просчеты и расточительность тогдашних зодчих, а главное, самого царя Бориса. То, что Иоанн Грозный не успел реализовать в Александровской слободе, то царь Борис создал на берегу Протвы.

Тени Царева Борисова городка, благодаря подвижнической работе П.А. Раппопорта, после долгой немоты, кажется, поведали нам о некоторых своих загадках. Далеко не о всех….

О чем еще узнают пытливые краеведы, историки, археологи, геофизики, саперы, специалисты биолокации, придя однажды с открытым листом — санкцией Института археологии АН РФ, дающим право на проведение археологической разведки и раскопок в культурном слое городища, что вознесся близ села Борисова над рекой Протвой?»

А такие мысли и не исчезнут! А какие выводы напрашиваются, обращаясь к информации, опубликованной 07 июня 2009 12:29:3512 ?

В центре Томска образовался провал, в недрах которого спасатели обнаружили неизвестное помещение. “Во дворе дома, расположенного в центральной части Томска, несколько дней назад обнаружен провал, ведущий глубоко под землю”, рассказывает в четвертый день недели рекламное информационное агентство “НОВОСТИ” со ссылкой на поисковые ведомства Томска.

Накануне место происшествия исследовали спасатели, которые выяснили, что провал не взаимосвязан с коммуникационными туннелями. “Яма оказалась многоуровневой с перекрытиями из бревен и металлических прутьев. Нижнее помещение – это комната размером пять на пять метров, стены забетонированы. Комната залита водой, на глубину более метра”, – рассказал один из спасателей. Он сказал, что визуальный осмотр не выявил дополнительных ходов и ниш.” Сейчас сложно сказать о возрасте комнаты, в каком веке она была построена и зачем”, – сообщил представитель спасательной службы. Существует гипотеза, по которой вся центральная часть Томска испещрена подземными ходами. Один из главных исследователей томских подземелий историк Николай Новгородов писал, что по рассказам сторожил, подземелья растянулись на десятки километров, стены укреплены кирпичом и что даже есть тоннель под руслом Томи, через который может проехать тройка лошадей. В семьдесят первом году в подземный ход под проспектом Ленина провалился троллейбус. Очевидцы утверждают, что тоннель был выложен кирпичом. Напомним, город Томск был создан в 1604 году по указу Бориса Годунова.

И в заключении хочется привести известное по сайтам интернета описание исчезновения и замка Бориса Фёдоровича Годунова:

Церковь Бориса и Глеба в Борисовом городке 1603 г. Реконструкция Т.В.Виноградовой 2009г.

период царствования императора Александра I Павловича (1777-1825), просидевшего на престоле двадцать четыре года (с 1801 по 1825), особенно пострадали исторические и архитектурные памятники Московского Кремля. И пострадали они не только от бандитских взрывов, учиненных в октябре 1812 года по приказу Наполеона Бонапарта, но и от планомерного уничтожения средневековых кремлевских церквей и гражданских зданий по прямым указаниям Александра I и его сановников. Так, были разрушены каменные Колымажные ворота XV столетия и собор Николы Гостынского (Гостунского), в котором в середине XVI века служил диаконом великорусский первопечатник и выдающийся изобретатель Иван Федоров (около 1510-1583). В Китай-городе по именному приказу Александра I был стерт с лица земли грандиозный архитектурный ансамбль Московского Пушечного двора с каменными зданиями ХV-ХVII веков.

Александр I приказал снести Борисов городок – личный укрепленный замок царя Бориса Федоровича Годунова с самой высокой в России каменной шатровой церковью, поднимавшейся над землей на 74 метра (знаменитая церковь Вознесения в селе Коломенском имеет шестидесятидвухметровую высоту)13.

Не было на Руси больше таких церквей и по высоте и по красоте! Только спустя 130 лет, после строительства церкви Бориса и Глеба появился Петропавловский собор, который превзошел эту церковь по высоте. Но это собор, а не церковь!…

Доклад прочитан 26 ноября 2009 на краеведческих чтениях,

организованных Можайским краеведческим музеем и

Государственным Бородинским военно-историческим

музеем-заповедником

«Можайская земля. События и судьбы».

Отзыв

на статью И.И. Николайченко «Борис Годунов и село Борисово»

Статья интересная и основные мысли, которые изложены в ней очень правильные и актуальные. Намеченные мероприятия по развитию туризма безусловно послужат делу возрождения села Борисова, как важного для России исторического места.

И не только «времени Бориса Годунова». Это была настоящая «воинская база» в середине западной линии пограничных крепостей Московского государства (Боровск, Верея, Можайск, Волоколамск), сыгравшая в первой половине 17 века большую роль в войнах с Речью Посполитой. Достаточно напомнить, что при героической обороне Можайска в 1618 году из Борисова против польско-литовских войск королевича Владислава действовал князь Дмитрий Пожарский.

Для выявления большей значимости в истории России периода царствования Бориса Годунова можно добавить несколько важных моментов.

-

Царствование Бориса Годунова (1598-1605)– короткий по времени этап между сменой династии Рюриковичей на династию Романовых.

-

В силу известных исторических событий можно говорить о более длинном периоде истории – времени царствования Феодора Иоанновича и Бориса Годунова -1584-1605 годах. Расширение временных границ позволит исключить некоторые неточности в тексте. Так, патриаршество в России было учреждено при царе Феодоре Иоанновиче в 1589.

-

Церковь Бориса и Глеба может быть последней постройкой выдающегося русского зодчего Федора Коня (так считал П.А.Раппопорт). То есть ее можно считать « вершиной» его творчества.

-

Строительство церкви Бориса и Глеба, превзошедшей высотой и масштабами все существовавшие до нее шатровые храмы, воплотило лучшие черты этого типа построек на Руси в XVI веке. По своей красоте и величию она сравнима с церковью Вознесения в Коломенском. Что должно было послужить Борису Годунову в деле утверждения новой династии.

-

Туристический маршрут по селу Борисову можно дополнить осмотром Казачьей слободы, «лебяжьего дома» и т.д.

-

Известно, что в Борисове рядом с дворцом было устроено большое искусственное озеро с островом овальной формы и Лебяжьим двором. Это был своеобразный увеселительный водный сад с катанием на лодках. Остров украшали потешные беседки-«чердаки», на берегу располагались яблоневые сады.

24 февраля 2010 г.

Т.В. Виноградова14

Рисунок реконструированного по описаниям Царёва Борисова городка на реке Протве.

Об одном таком «переодетом Наполеоне», магнате-олигархе, сенаторе Российской империи, который вместе с

Об одном таком «переодетом Наполеоне», магнате-олигархе, сенаторе Российской империи, который вместе с  Летом 1812 года, надев мундир польского улана, Наполеон перешел Неман, обещая магнатам Варшавского княжества, а так же полякам 5-го корпуса Ю. Понятовского и легионерам дивизии Я. Домбровского, создать Наполеониду, на русских землях по левую сторону Днепра. Неспроста в то время Станислав Сташиц, польский ученый в своем «Предостережении Польше» писал: «Именно магнаты-олигархи – Чарторыские, Понятовские, Домбровские, Огинские губят Польшу… Они совершенно уничтожили в умах поляков представление о правосудии… В стране где закон служит орудием порока, граждане превращаются в республику грабителей, предателей, клятвопреступников и наемников».

Летом 1812 года, надев мундир польского улана, Наполеон перешел Неман, обещая магнатам Варшавского княжества, а так же полякам 5-го корпуса Ю. Понятовского и легионерам дивизии Я. Домбровского, создать Наполеониду, на русских землях по левую сторону Днепра. Неспроста в то время Станислав Сташиц, польский ученый в своем «Предостережении Польше» писал: «Именно магнаты-олигархи – Чарторыские, Понятовские, Домбровские, Огинские губят Польшу… Они совершенно уничтожили в умах поляков представление о правосудии… В стране где закон служит орудием порока, граждане превращаются в республику грабителей, предателей, клятвопреступников и наемников». Но сегодня наступили, к сожалению, времена когда к власти на Юго -Западных землях России пришли мазепенствующие парторги и бухгалтера с шляхетным менталитетом: привыкшие хитрить, изворачиваться, вставлять нож в спину, а в глаза улыбаться, их еще называют селюки-уевропейцы. Один из них – парторг, похеривший перед этим «ум, честь и совесть» даже исправлял слова мазурки Домбровского, принадлежащие не то Ясинскому, не то Чубинскому, с «еще Польша не погибла» на «ще не вмерла Украина.» Предложил этот марш польских легионеров (наемников) в качестве гимна Украины. Наверно гордясь, что как флаг для «самостийных голодоморцев» вышивался в Вене, так музыка, хотя и писалась сенатором России, но одобрена самим Бонапартом. Чичиковская радость большевицкого парторга «наполеониды окраинской» безмерна, как при покупке партии мертвых душ…

Но сегодня наступили, к сожалению, времена когда к власти на Юго -Западных землях России пришли мазепенствующие парторги и бухгалтера с шляхетным менталитетом: привыкшие хитрить, изворачиваться, вставлять нож в спину, а в глаза улыбаться, их еще называют селюки-уевропейцы. Один из них – парторг, похеривший перед этим «ум, честь и совесть» даже исправлял слова мазурки Домбровского, принадлежащие не то Ясинскому, не то Чубинскому, с «еще Польша не погибла» на «ще не вмерла Украина.» Предложил этот марш польских легионеров (наемников) в качестве гимна Украины. Наверно гордясь, что как флаг для «самостийных голодоморцев» вышивался в Вене, так музыка, хотя и писалась сенатором России, но одобрена самим Бонапартом. Чичиковская радость большевицкого парторга «наполеониды окраинской» безмерна, как при покупке партии мертвых душ…