Почему-то все украинские «эксперты» выродились до выдачи примитивных бравурных высказываний в стиле «сейчас получим кучу кредитов и заживём», но никто не пытается спрогнозировать ситуацию хотя бы на месяц вперёд. Как говорит живой украинский классик «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Или, если серьёзно, многие просто боятся посмотреть немного вперёд.

А мы попробуем. Причём, как обычно, будем опираться исключительно на факты (в большей части из открытых источников).

1. Иностранная помощь. США обещают выделить Украине $1 миллиард (причём обещают давно и стабильно). МВФ выделило 3 млрд и теоретически до конца года может дать ещё 5,5 миллиардов (если не пересмотрит в сторону снижения в связи с ростом рисков из-за объявления независимости Новороссии). Ну, и ЕС выделит 1 млрд с перспективой выделять ещё по миллиарду в течение последующих 15 лет. В сумме это даст 5 млрд с перспективой увеличения до конца года до 10,5 миллиардов (самый оптимистичный сценарий). Напомню, чтобы дотянуть до конца года Украине нужно порядка 280 млрд гривен или $26-27млрд (цифры были озвучены самим Кабмином).

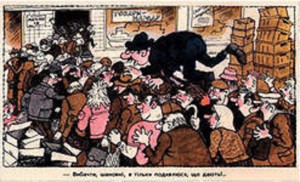

Выглядит это как попытка тушить пожар водой из кофейной чашечки.

2. Газ. Текущий долг превысил $3,5 млрд, плюс предоплата за июнь в размере 1,66 млрд – вместе Украина должна выплатить порядка $5,2 млрд, иначе 3 июня газ перекроют. Украинские СМИ пестрят заголовками «ЕС обещала урегулировать газовый вопрос», но оригинальные месседжи самого ЕС звучат «Мы надеемся, что вы найдёте компромисс». Но Киев встал в позу (не буду говорить, в какую) и даже не пытается его искать.

3. Урожай. Вместо того чтобы закупить ГСМ для посевной, бездарное самозваное правительство в Киеве закупило ГСМ для ведения преступной и бессмысленной карательной операции на Юго-Востоке. Поэтому урожая в этом году в Украине не будет (он, конечно, будет, но мизерный).

4. Топливо. Не взирая на бессмысленную акцию «Не покупай русское» (или как она там называется) и призывы к бойкоту российских автозаправок, даже на «расово правильных» заправках Коломойского бензин российский.

И даже если он из Прибалтики, то он всё равно из российской нефти. И за него тоже нужно платить (скачками далеко не уедешь).

5. Инвестиции. Киевское правительство заморозило (как говорят, на полгода, но все понимают, что через полгода деньги не появятся) все промышленные инвестиции. Иностранных инвестиций в страну, которая фактически пребывает в гражданской войне, не будет – это тоже очевидно.

Киевское правительство урезает все возможные расходы, оставляя только расходы на зарплаты и пенсии. Таким образом оно откровенно пытается протянуть подольше.

Но сокращая расходы (в том числе, госзаказ) правительство автоматически снижает и экономическую активность в стране – это классическая стагнационная петля. В результате это ведёт только к дальнейшему ухудшению ситуации.

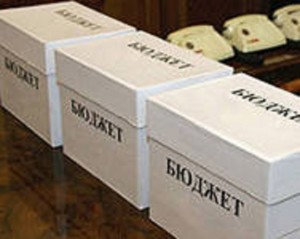

6. Бюджет. Что доходы бюджета не будут выполнены – это уже очевидно. Что будет с бюджетом, если от Украины отделяется Новороссия, а это почти пятая часть всего ВВП страны?

Все же, кто ещё не совсем сошёл с ума, прекрасно понимают краем сознания, что все сказочки про дотационность Донбасса – это именно сказочки. В дополнение ко всем бедам майдана будет ещё одна бюджетная катастрофа.

7. Дефицит торгового баланса. В реальности самая страшная проблема, которая является корнем всех остальных. Напомню, как я уже неоднократно писал, проблемы с торговым балансом начались после начала «евроинтеграции», когда экспорт в Россию упал с $35 до 19 млрд в год (а торговля с ЕС это компенсировала максимум на миллиард), что и привело к текущему дисбалансу.

Ну, а откровенно русофобская и антироссийская позиция «временного правительства» привела к тому, что товарооборот с Россией ещё значительно ухудшился. И сегодня даже МВФ считает это главной угрозой для украинской экономики. Все это понимают (в том числе, вне Украины), кроме американских марионеток Турчинова и Яценюка (ну и их особо зомбированных фанатов).

Итак, лето Украина встретит без газа, с необходимостью выплатить за него $5,2 млрд и ещё $2,1 млрд текущих платежей по долгам. С остановленной промышленностью, с необходимостью ежемесячно оплачивать торговый дефицит в 2 с лишним миллиарда долларов (сведения о том, сколько именно, уже пару месяцев перестали публиковать, чтобы не пугать население).

Уже сегодня большинство моих киевских знакомых констатирует фактическую остановку деловой активности. До выборов «временное правительство» постарается продержать ситуацию, кое-как рассчитываясь с бюджетниками, а с начала июня (и это подтверждают источники в казначействе) выплата зарплат и пенсий будет фактически остановлена.

Хаос, безработица, нищета и преступность в Украине будет непрерывно нарастать. И ни Яценюк с Турчиновым и Тимошенко, ни Коломойский, ни Порошенко не смогут с этим ничего сделать.

А Новороссия? Можно смоделировать ситуацию. А Новороссия имеет все шансы перенести все тяготы переходного периода с минимальными последствиями. Да, некоторое проседание обязательно будет, но по сравнению с обвалом в Украине оно будет казаться благоденствием.

Более того, Новороссия может достаточно быстро стабилизировать ситуацию у себя, если развернёт плотное экономическое сотрудничество с Российской Федерацией. Например, она может договориться получать газ по $256 (местные с Кремлём не ссорились и русофобскую политику не вели), войти в Таможенный Союз, получить ряд взаимовыгодных контрактов, которые позволят запустить производство, обеспечить занятость и валютные поступления и так далее.

Более того, ввиду разрыва преемственности власти Новороссия не получит в наследство долгов Украины (уже даже появилась пословица «Кто последний остаётся в Украине, того и долги»), и это позволит ей стартовать с нулевой точки, а не выбираться из ямы, в которую Украину загнала русофобская и евроориентированная политика.

И уже в краткосрочной перспективе те регионы, которые ещё входят в Украину, видя этот контраст между упадком в Украине и активной деятельностью в Новороссии, ещё больше захотят присоединиться к новому государственному образованию. Тем более что в составе федерации, а не унитарного государства, каждый регион по определению будет обладать большей свободой и весом в принятии общих решений.

Большинство самых успешных стран мира имеют федеративное устройство – США, Россия, Германия, Швейцария. Теперь к их числу есть шанс присоединиться и новой республике, в которой не будет места нацизму, ксенофобии, прозападным грантоедам, тотальной лжи, которой переполнена стремительно превращающаяся в очередную «Руину» Украина.

Александр Роджерс.