Автор – Мария Буркова

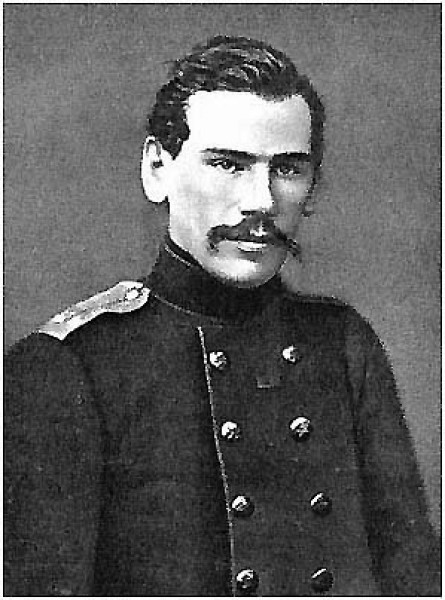

Со школьной парты, с нежного возраста начальных классов, этот писатель почитаем, восхваляем, назван гением, и всё это настойчиво вдалбливается вместе с заучиванием стихов Пушкина и других поэтов, чтоб не было заметно. Зачем –– вопрос отдельный. Пока я просто приглашаю просмотреть, согласно, в первую очередь, по биографическим данным, стоит ли таких массивных славословий этот известный человек. Обратимся к статье М. Чистяковой, опубликованной во втором томе «Литературного Наследства, 31-32», «Россия и Франция». Автор с внимательным старанием приводит массы фактов, живо рисующих облик Льва Николаевича. Начнём.

Отец писателя участвовал в кампании 1812 года, побывал в плену, где ему очень понравилось, (?) библиотеку собрал внушительную из французских классиков. Эту библиотеку, а особенно –– романы, мать ежедневно читает детям. Юный классик обучается у гувернёра, в школу его из-за баловства определять было хлопотно. Радостный гувернёр-француз внушает всем, что мальчик есть прямо «будущий Мольер». Правильно, хлеб надо отрабатывать. Детские упражнения Толстого остались только на французском; со своей тёткой Т. А. Ергольской он переписывается, кусками цитируя из французских авторов, что даёт повод брату Сергею потешаться над этим. К 16 годам Лёвушка снимает с шеи нательный крест и надевает медальон с портретом Руссо. Это говорит о двух весьма важных обстоятельствах. Первое. Коль скоро заповедь «не сотвори себе кумира» забыта, это значит, что о Боге в этой семье предпочитают не думать, а стало быть, с нравственным воспитанием дело дрянь. Второе. Ничего даже не говоря про взгляды Руссо, зададим логичный вопрос: а почему не Ломоносов, Пётр I, Кутузов, Потёмкин, Суворов или кто ещё из соотечественников? Эта семья настолько не уважает свою культуру, историю, традиции? Очень несимпатично…Тургенев, обожавший французов и Францию, влюблённый в Полину Виардо, всю жизнь носил при себе медальон, в котором хранились волосы Пушкина. Антихристианские пассажи Вольтера «очень веселили» подростка. Далее читаем:

С переездом семьи в Казань и поступлением 18-летнего Толстого в университет начинается полоса более интенсивной умственной его жизни, лишь косвенно связанная с университетскими занятиями. В 1847 г. Профессор Казанского университета Мейер предложил студентам работу на тему сравнения «Наказа» Екатерины II с «Esprit des loes» Монтескье. «Эта работа очень заняла меня, –– писал Толстой в замечаниях на «Биографию» П. И. Бирюкова, –– открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями такой работе, но мешал ей». О том же он вспоминал впоследствии, в 1904 г. : «Я помню, меня эта работа увлекла, я уехал в деревню, стал читать Монтескье; это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет именно потому, что захотел заниматься».

То есть до того он не хотел заниматься. Он сам, очевидно, лучше всяких университетских преподавателей знает, что и как следует изучать. А как должен чувствовать себя педагог, который дал задание сделать доклад, а ученик начинает готовить диссертацию? Итак, картина уже ясна: ребёнок не учился в школе, интенсивной умственной жизни не вёл, к университету относится «косвенно». Так что юноша попросту не способен к обучению, как обычный абитуриент! Кто у нас сейчас сидит на домашнем обучении? Дети с неуравновешенной психикой. Именно таким и предстаёт юный Лёва. Судите сами. Удалившись в деревню как раз в том возрасте, когда юноши стремятся вписаться в общество, получить образование, найти друзей, единомышленников, наконец, личная жизнь начинается и протекает очень бурно, научившийся читать книги Толстой знакомится с сочинениями Лабрюйера. И «усиленно, но бессистемно» читает Тьера, Мишо, Араго. Это вызывает уже некоторое недоумение: а почему не Ломоносова, Карамзина, Державина, Жуковского, наконец, Пушкина, который называл Ломоносова «первым русским университетом»? Далее в списке Стендаль, Тёпфер, Ж. Санд, Ламартин, Бернаден де Сен-Пьер, Альфонс Карр, Эмиль Сувестр, Эжен Сю, Пиго, Дюма-отец, Поль де Кок. Кажется, мама зря читала детям романы по вечерам, сын, судя по списку, либо не слушал, либо ничего не запомнил, юное дарование. И ещё. Это литература, мягко говоря, светская и несерьёзная, ну, на уровне Дарьи Донцовой, не выше. Восторги же этого читателя насчёт Поля де Кока: «…направление его совершенно нравственное. Он французский Диккенс», отнюдь не делают чести поклоннику. Потому что этот автор –– некая органичная смесь Павла Глобы, «Невской клубнички» и «Мира криминала». Остальные немногим лучше. Восторгаться интригами Дюма –– сродни современным бабулям, не отрывающимся от сериалов: «Тогда вся большая публика увлекалась этим романистом, а я принадлежал к большой публике. (курсив мой –– авт.) Дюма-отец был очень талантлив, как и сын». Простите, как говорится, сам-то понял, что сказал? Не то «я, как все», не то «я важнее всех»; видимо, хотел сразу сказать и то, и другое, но запутался. Аристократия от Дюма-отца плевалась, Гоголя тошнило, равно как и Императора, и только толпы скучающих плебеев, не знающих, как себя развлечь, зачитывались томами мрачного экшна, не задумываясь об истинной нравственной начинке этих повестей. Так, Флобер Толстому ужасно не нравится, поскольку там порок ничем не украшается, а Жорж Санд и вовсе подвергнута резкому остракизму даже не за тексты, а за своих поклонников, которые ему несимпатичны (???, а вот так…).

Вообще, Лёвушка в своих оценках прочитанного не просто не стесняется в выражениях, а безапелляционно вешает ярлыки, а то и гирлянды из них, сплошь состоящие из одних ругательств и оскорблений. Любимые эпитеты: «мерзость», «гадость», «дрянь». Даже обожаемый Руссо облит градом критических замечаний и пометок. Непохоже на культурного человека, знаете ли. Как сказали педагоги-дефектологи, уровень шестого класса вспомогательной школы, так называемый спецконтингент, плохо поддающийся обучению. Уж лучше бы юнец общался со сверстниками и сверстницами, глядишь, и не развилась бы болезнь-то. А то много сейчас их расплодилось, злобных невежд, с повадками хамоватых пижонов и дебиловатых гопников, не уважающих никого и ничего, кроме себя, ущербных и оттого злых на весь мир.

С 50-х годов Лёва начинает писать сам. Тоже знакомое дефектологам явление: начитавшись чужих книжек, «трудные», неуправляемые юнцы часто испытывают желание «тоже написать что-нибудь этакое». Обычно это мемуары. Вот и у Толстого первое произведение, вышедшее в 1852 г., называется «Детство». Вот только сделано оно полностью под Тёпфера и целыми кусками списано с «Эмиля» Руссо. Ерунда, сам же сделал! Надо полагать, родне такая самодеятельность уже надоела, брат служил тогда на Кавказе, отправили и нового писаку служить, в Крым. Результатом смены обстановки явились «Севастопольские рассказы». Однако автор однозначно утверждает: «Повторяю вам, всё, что я знаю о войне, я прежде всего узнал от Стендаля». Вот и написаны они в его стиле, полностью, только по-русски. Тогдашний редактор «Современника», Иван Тургенев, не заметил этой тонкости и по доброте душевной посоветовал автору писать дальше. Потом он себе этого простить не мог.

К 1857 г. Толстой вышел в отставку, военная служба ему разонравилась, надоела, оставила «самое неприятное впечатление». Ну, у людей безответственных и недалёких это довольно типичное поведение. И едет «набираться ума» в Париж. Не в Прагу, не в Вену, не в Рим, даже не в Берлин, а в Париж, богемный чердак с бистро… Туда, где снизу вверх смотрели на русских и дрожали при словах Царь де Рюсс. Туда, где русские офицеры вели себя, как дикие туристы, не стесняясь туземцев (ради забавы можете почитать мадам Бенцони). И ничего удивительного, вонючая, грязная Европа, которая не мылась 700 лет, которая после крестовых походов запретила бани как источник разврата и заразы, в которую русские привезли свои походные бани, вызывала у привыкших мыться под проточной водой победителей Наполеона соответствующие чувства. Сам Король-Солнце мыться просто ненавидел, Бонапарт не любил, когда мылись его женщины. В Грановитой палате Кремля, которая была построена на сто лет раньше знаменитого Лувра, в отличие от него, имелась канализация и туалеты, а не мывшее рук высокородное французское дворянство справляло естественные надобности прямо в коридорах дворца. На Руси же самого Андрея Первозванного встретили баней; дома друг к другу не лепились, дворы проветривались, и никто не выплёскивал помои на улицу, как в европейских городах. В Париже накануне революции было закрыто знаменитое Кладбище Невинных, представлявшее собой длинные ямы, в которые 800 лет сбрасывали трупы, ничем их не прикрывая. На этом месте был построен рынок продовольственных товаров. Хороша столица Просвещения! К слову, несмотря на моду, мыться европейцы так и не научились. Так, для нашего соотечественника нет ничего более естественного, чем умываться под струёй воды, не то в Европе! Налить раковину, заткнув пробкой, и плескаться в ней. Советские люди были в шоке, когда видели в фильме, как красотка-француженка встаёт из ванны и надевает халат, не смыв с себя пену. А теперь представьте себе ужас современности: после обеда хозяева кладут в раковину грязную посуду, наливают жидкое мыло, а затем, не ополаскивая, вытаскивают из этой помойки тарелки и ставят прямо на сушилку! Неслабо? А что удивляться, если одно из обвинений Лжедмитрию І, гласило: не моется в бане, хотя готовят её каждый день!, а в культурной Европе в это время ставили гостю специальное блюдце, чтоб давить пойманных на себе вшей. И до сих пор вопрос наших соотечественников: «А где у вас тут можно руки помыть?» вызывает сильное недоумение у иностранцев, да и квартиры с ванными они стали строить лишь в 60-е годы XX века.

Здесь Толстой преимущественно топчется среди соотечественников: Трубецкие, Мещерские, Хлюстины. Также захаживают «парижские знаменитости», точнее: русская католичка Свечина, подруга Ж. де Местра, гр. Полиньяк, (всё понятно, позволяю себе ремарочку, на родине им делать нечего, непопулярны), Альфред де Виньи, Ламартин (а эти тусуются везде, где принимают и кормят). В это время в Париже случились Тургенев и Некрасов, и они решили познакомить свежее дарование с людьми науки и тамошней культуры, из самых лучших побуждений. Но, как в поговорке, не в коня овёс. На обеде с академиками наш гений попробовал блистать своими «лестными» отзывами о Расине и всей классической французской драматургии, на сделанное вежливое замечание в ответ грубо нахамил и записал потом в дневнике: «Мелкие, грубые пошляки!». Что называется, с больной головы да на здоровую. Вечер у Ипполита Риго, учёного-латиниста, доказал Толстому, что он полный невежда в общеизвестных вопросах, и он заклеймил ничего не подозревавшего радушного хозяина закоснелым пошляком (слово, что ли, Лёвушке понравилось, инфантилизм какой-то…). Писатель-путешественник К. Мармье, критик Ломени и даже сам Проспер Мериме совсем его не заинтересовали: «Слишком умные, аж тошно!» –– ничтоже сумнящеся заявляет он своим чичероне, после чего Некрасов перестаёт с ним общаться. Тургенев же осторожно советует горе-протеже, для ликбеза, походить не только на комедии в театрах, но хотя бы на лекции в Сорбонне или Колледж де Франс. Совету Толстой внял, стал посещать занятия Низара (римская история), Сен-Марка Жирардена (история драматической поэзии), Бордильера (политическая экономия), А. Франка (естественное и международное право). Вот видите, сколь обширным невеждой был будущий гений? Не удивительно, пробив всё детство баклуши, в то время как сверстники усиленно учились, приобретали специальность, выражаясь современным языком. Но учеба и здесь Толстого не интересует: обругав уважаемых преподавателей мелкими, скучными, неинтересными, «с совершенно ненужной религиозностью», он затем завязывает и с посещением театров. Правда, мелкие поделки Мариво и Гранже, особенно одноактные и двухактные, приводят его в телячий восторг: «Прелесть элегантности. Прелесть!». Ещё одно свидетельство дремучей безграмотности Лёвушки: слово «прелесть» не имеет ничего общего с понятием «красота» или «радость», а есть понятие исключительно отрицательного свойства. Слово «прелесть» однокоренное с понятием «прельщать», то есть «соблазнять, обманывать»; прельщают бесы. И неспроста сейчас это почти забыто: по незнанию восклицая «Прелесть!», человек, ожидая прекрасного, подзывает бесов, буквально приглашает их заняться собой. Так вот,

«Когда я был в Париже, –– рассказывал Толстой Скайлеру, –– я обыкновенно проводил половину дней в омнибусах, забавляясь просто наблюдением народа; и могу вас уверить, что каждого из пассажиров находил в одном из романов Поля де Кока». Ну, знаете ли, это даже смешно: едут люди в общественном транспорте, все по своим делам, а этот турист ездит без цели, дабы поглазеть на них. Толстой часами сидит в кафе, где нищая богема болтает о своих проблемах, распевая песенки Беранже и Дюпона, это в сумме примерно как «На поле танки грохотали», «Шумел камыш» и «Поспели вишни в саду у дяди Вани». Целыми днями торчит в народных клубах, где скучающие горожане строят друг другу глазки под аккомпанемент тогдашних Петросянов и Укупников. Слушает, как бранятся на улицах и в домах, шатаясь по городу. В общем, насыщенно проводит время. Романов не заводит, очевидно, ушлые простолюдинки, знающие толк в амурных делах, не стараются его замечать. И верно, шляется тут без дела, молчит, глазеет попусту, подозрительное чудило, лучше с таким не связываться, видать, больной. Эх, лучше бы сходил тогда к проституткам, что ли, это было бы хотя бы логично и естественно. Но Льва больше интересует гильотинирование, вот так, и он идёт смотреть казнь преступника-убийцы Рише.

Кровавое зрелище более чем впечатлило и без того неустойчивую психику, и Толстой спешно удирает из столь обожаемого Парижа в Швейцарию, в Кларан, «в том самом местечке, где останавливалась Юлия Руссо!» (хм, без комментариев…) Здесь он продолжает знакомство с произведениями Бальзака, начатое в Париже, это в то время, когда сверстники прочли всё это десять лет назад. Поэтому просто сказать «гадость» –– проблематично, не поймут, но Лёва смело пишет: «Чушь, нелепость, мелко, самонадеянно!». Читает он и Дюма-сына, и менторское морализаторство этого смурика приводит его в восторг. Вас не удивляет эта настойчивая потребность критиковать всё и вся? Ну, с точки зрения дефектологии и психиатрии всё типично.

Для невежды нет ничего лучше молчания, но если б он знал, что для него лучше всего, не был бы он невеждой.

Саади

Дальше интереснее. Ещё в России, почитав Мольера, Толстой подумывает написать пьесу. После парижских Мельвиля и Барьера (были такие сезонные постановки) он строчит их одновременно, и все с очень интересными названиями: «Дворянское семейство», «Практический человек», «Дядюшкино благословленье», «Свободная любовь», «Заражённое семейство». Впечатляет? Это ещё не всё. Уединившись затем в Ясной Поляне, он открывает там собственную школу и целиком уходит в педагогическую деятельность. Читает Монтеня. Для важности, разумеется. Поскольку тому, кто не постиг науку добра, всякая наука приносит лишь вред, он у Монтеня явно пропустил. Так как пишет: «В воспитании опять, главное –– равенство и свобода». Те, кто читал знаменитую «Республику ШКИД» Пантелеева (книгу, а не выхолощенную киноленту смотрели!), помнят, как жёстко обошлись воспитанники с воспитателем, который воровал вместе с ними картошку, и поделом. Могу себе представить, что за балаган был в Ясной Поляне: дети подобострастно внимают пламенно вещающему барину, а за его спиной смеются, вместе с родителями. Они ещё не верят, что всё позволено. Потом граф прочно им это вобьёт в наивные головы. К 1917 году созреют.

Но тут тяжело заболел брат Николай, и педагога родные сплавляют от греха подальше, сопровождать больного в Гиэр, Южная Франция. Там, вспоминает сестра, Лёва снова выкинул фортель, да такой, что не знали, куда глаза прятать от стыда. Он явился на великосветский вечер в деревянных сабо, какие носят французские крестьяне. Что называется, клоуна заказывали? Даже в современных сборищах, где эпатаж уже стал нормой, роли заранее распределяются, если кто желает прийти босой, в сеточке и перьях, уведомляет хозяев загодя. Но наш герой же гениален, настолько, что академики рядом с ним тупицы, великий педагог-воспитатель, ему всё можно!

Как только брат умирает, Толстой мчится в Париж, добыть разрешение из министерства народного просвещения (заметьте, не образования, как принято до сих пор в России!) на осмотр учебных заведений. Оттуда едет в Марсель, осматривает. Разумеется, недоволен всем и вся. Вердикт: «школы не в школах, а в журналах и в кафе»! Оригинально весьма, и наводит на мысли о некой неадекватности автора… Допросвещался. Теперь о разнице понятий. «Образование» –– от слова «образ», лик Божий на иконе. Человек создан по образу и подобию Божию. «Просвещение» –– наследие «светоносного», тот, чьё имя Люцифер, он же Отец Лжи и враг рода человеческого.

В Брюсселе Толстой набился в гости к Прудону. Результатом свидания явилась идея фикс: «Собственность есть кража», с которой Лёва таскался до самой смерти. Не будем искать в этом смысл, полагаю, ему просто лозунг понравился, очень эпатирует, отдаёт оригинальностью. Дешёвой, правда, как деревянные сабо, но ему и так сойдёт, по-простому, по-босяцки, по-гопницки, в самый раз, значит.

Не самое ли позорное невежество –– воображать, будто знаешь то, чего не знаешь?

Платон

Прокатившись по Италии, Англии, Бельгии и Германии, как в своё время –– по Парижу, только более поверхностно, Толстой ощущает себя глобальным гением и садится строчить «Все хорошо, что хорошо кончается». Такое название поначалу было у «Войны и мира», исправил под влиянием Прудона. Спасибо отцу, французских источников в Ясной поляне было навалом, и Лёва смело списывает громадные куски у историка Тьера, тупо переводя с французского. Салонную же обстановку романа, придворную жизнь тогдашнего Петербурга он щедро берёт у иезуита Ж. де Местра, который в то время успешно обращал в католичество не в меру экзальтированных светских дам (Свечину, Ростопчину, Чичагову). Начинает читать Мериме и Гюго, у которого также щедро заимствует из «Отверженных», но уже не для «Войны и мира». Поливает грязью графа Ласказа, секретаря Наполеона, уехавшего на остров Св. Елены, и там написавшего свой «Мемориал». Остаться верным тому, кого все бросили и предали, представляется Толстому «наивностью гоголевского почтмейстера», и если долдонить, что Наполеон «жулик, маленького роста, не француз, корсиканец», то все уверуют, что французы совсем не виноваты в Отечественной Войне 1812 года.

Роман имел успех, несмотря на инфернальные нудные морали, сцены в бальзаковском духе, пропаганду безбожия. Как раз по причине популярности французских романов, где всё это в разных пропорциях присутствует, однако объёмом Лёва урыл даже паровоз мыльной оперы, Дюма-отца. Забыта Маша Миронова, забыта Татьяна Ларина, громада Наташи Ростовой заслонила горизонт. Эгоистичная паразитка, несущая всем разрушения, пожалуй, её и анализировать не стоит, глупый бесёнок, едва прикрытый масочкой якобы детского обаяния. Здесь многие учителя литературы начинают автоматически возмущаться, ещё бы, их не тому учили, банальная инерция, когда мышление остановилось. Интересен и такой момент. Идеал женщины Л. Толстого, стало быть – чеховская «Душечка». ЖЕНЩИНА БЕЗ ДУШИ, слепо копирующая своих мужчин, скучная пустышка. Обратите внимание на финал рассказа А. П. Чехова. ПУСТОТА, НИЧЕГО. А каковы последствия деятельности Наташи, которая даже письмо жениху без ошибок написать не может, и мается от безделья там, где любая девушка найдёт себе занятие, хоть кушак милому вышить, как недалёкая Скарлетт О’Хара? Мёртвый Андрей Болконский, засохшая Соня, загробленная жизнь Анатоля Курагина, публичный позор Ростовых, тупая самка – жена Пьера Безухова, от такой жены убегать в свой мир будет любой мужчина, чем Пьер и занят в итоге. Кстати, симпатичный, но недалёкий Пьер не думает о Боге. Это будущий идеалист-романтик и, по-видимому, декабрист. Элен, конечно, не образец особой добродетели, но её пример для Наташи – не догма, а руководство к действию: подайте, чего хочется, а там хоть потоп!

Так же рассуждает и клинический случай гормональной психиатрии – Анна Каренина. Этот роман есть ни что иное, как пролонгированное исследование, очень полезное для желающих изучать психические болезни. Но Чехов недаром говорил, что краткость –– сестра таланта, и это явно не про нашего автора. Кроме того. «Анной Карениной» Толстой благополучно завершил начатое Дюма-отцом –– отрицание святости брака и семьи, превращение этих понятий в массовом сознании в необязательную профанацию. Эх,

БЕРЕГИТЕСЬ ЛЖЕПРОРОКОВ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ВАМ В ОВЕЧЬЕЙ ОДЕЖДЕ, А ВНУТРИ СУТЬ ВОЛКИ ХИЩНЫЕ. ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ.

Новый завет

А сподвигло его писать эти горы томов не счастливое супружество и возня с детьми, которым он читает Жюля Верна и Мольера (всё же лучше, чем у мамы, сказывается влияние жены), а громкий процесс в Париже, убийство жены на почве ревности. Дюма-сын влез там со своей ненавистью к адюльтерам, падшим женщинам и разрешением женоубийства. Только не будем забывать, что всё это сказал потомственный незаконнорожденный, обожавший куртизанку, актрис, живущий с замужней аристократкой на деньги её матери. А то Толстой в своих восторгах про всё это забыл. И ещё один важный момент. Заботливый папаша, Лев Николаевич в конце 70-х ищет гувернёра-француза. Некий Ньеф, «швейцарец из Франции, за 1000 руб. и до сих пор, две недели, мы им очень довольны», пишет он брату, С. Н. Толстому. Интересная щедрость… В октябре 1879 Ньеф пакует чемоданы и срывается во Францию, где объявлена частичная амнистия. Однако лишь к 1937 году достоверно установлено, по мемуарам этого человека, что его звали вовсе не Ньеф. Это был некий Монтелс, капитан 73-го батальона Национальной гвардии, а затем начальник 12-го легиона Коммуны. Комментарии нужны, или всё ясно?

Дальше –– больше. «Хаджи Мурат» есть ни что иное, как хвалебный гимн тогдашним Басаевым и Радуевым. То есть врагам Родины. Забавная гражданская позиция, особенно для русского дворянина, вы не находите? Да и рассказ «После бала» более характерен как раз для французской действительности, если быть объективными. Кстати, источником для «Хаджи Мурата» послужил многотомный труд, цитирую автора и название без перевода, меня в школе не учили французскому, наверное, чтоб романы не читала, как Толстой, Paul Lacroix «Histoire de la vie et du r;gne de Nicolas I». Ну, а «Крейцерова соната» выглядит просто как гимн тупости, скудоумию и маразму. Даже насквозь светский человек Андре Моруа в своих «Письмах к незнакомке» говорит чётко и ясно: «Толстой был неправ. В этой музыке нет ничего сладострастного и зловещего, она прекрасна и возвышенна». Поначалу так никто ничего и не понял, и Толстой пишет «Послесловие». Это не бред сивой кобылы в ноябрьскую ночь под Самхейн, это сознательная деструкция моральных ценностей в лучших бесовских традициях. Значит, так. Науки, искусства и удовольствия вещи абсолютно вредные и должны быть запрещены, даже медицина. Секс тоже запрещён, равно как мясо, рыба, пряности, чай, кофе, алкоголь, табак и сладости. Всем ходить босыми либо в деревянных башмаках, в рубище до пят, есть траву, овощи и копать землю. Молиться богу все обязаны, но при этом упраздняется Церковь и её таинства, за ненадобностью. Все друг друга любят, начальников нет. И если кто вас бьёт или иначе притесняет, не вздумайте оказывать сопротивление, нельзя. Вот так.

Ну, кому симпатична такая модель общества? Всё ли в порядке у нашего гения с психическим здоровьем? Но и это ещё не все сюрпризы.

При работе над романом «Воскресение» Толстой пользовался очень специальным источником. Автора звали Parent du Ch;telet, это двухтомный фолиант, полный обильных статистических данных, самых мельчайших подробностей, излагающий положение проституции во Франции с указанием причин её развития. Там изображены порядки и нравы публичных домов, закулисный быт проституток, их взаимоотношения, изменения, производимые этим ремеслом в их психологии и физиологии, последние главы посвящены проблеме административных реформ в этой области. Так что Катюша Маслова есть ни что иное, как типовой портрет заурядной проститутки, а вовсе не трогательная история несчастной девушки. Ещё один персонаж в веренице антиобщественных элементов, и все –– главные герои, которых предлагается оправдывать, жалеть и принимать как должное! Мне это напоминает логику уличного отморозка: «Не мы такие, жизнь такая!».

Виноваты все, кто угодно, только не сам герой, выбирающий зло и пороки.

И ещё. Роман «Воскресение» имеет ещё одно, основное назначение: внедрить в сознание людей антихристианство. Он сам признаёт, что

…делал всё, что мог… называл их царя самым отвратительным существом, бессовестным убийцей, полоумным гусарским офицером, про Николая же II я знаю, что это самый обыкновенный, стоящий ниже среднего уровня, грубо суеверный и непросвещённый человек, и потому полагаю, что все усилия людей, желающих улучшить общественную жизнь, должны быть направлены на освобождение себя от правительства.

Л. Н. Толстой Полное собрание сочинений «Юбилейное» в 90 томах М.-Л., 1934 г., т.37, с. 291.

Повторимся, Л. Н. Толстой не учился в классической русской гимназии, не заканчивал университетов (сравните с булгаковским Шариковым) и решил в 55 лет пополнить свои знания, беря уроки. То есть к самообразованию нет способности, может только списывать чужое. Графиня Софья Андреевна Толстая пишет сестре: «Лёвочка учится по-еврейски читать, и меня это очень огорчает; тратит силы на пустяки. От этого труда и здоровье, и дух стали хуже, и меня это ещё более мучит, а скрыть своего недовольства я не могу». Пройдя курс обучения у «своего друга, еврейского раввина Минора» (Л. Н. Толстой, ПСС «Юбилейное» в 90 томах, М-Л., 1934 г., т. 63, с. 147), он в 1884 году заканчивает трактат «В чём моя вера?». То есть, его, Лёвушки, личная, вот ведь амбиций воз! Итак, «Бог – это сердце моё, это моя совесть, моя вера в себя, – и я буду лишь этому гласу внимать». Гордыня без берегов, право! Ну, и довнимался: «Ночью слышал ГОЛОС, требующий обличений заблуждений мира. Нынешней ночью ГОЛОС говорил мне, что настало время обличить зло мира… Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать», – из записной книжки писателя, 25 мая 1889 года. Вестимо, что за голоса ночами разговаривают… Им-то Толстой и вторит дальше: «То, что я отвергаю непонятную троицу и кощунственную историю о боге, родившемся от девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо».

В 1881 году тупо по своей цели и мерзко по исполнению убит Царь-Освободитель. Толстой пишет его сыну письмо с просьбой наградить убийц деньгами и отправить в Америку. “Лучшие, высоконравственные, самоотверженные, добрые люди, каковы были Перовская, Осинский, Лизогуб», – это звучит как издевательство. 20 апреля 1889 же года он пишет в своём дневнике: «Созревает в мире новое миросозерцание и движение, и как будто от меня требуется участие – провозглашение его. Точно я только для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией, – сделан колоколом». И тут же садится строчить слащавую историю ленивой тщеславной самки, идущую на панель ради тряпок. Попутно марая в грязи церковные таинства и Веру Православную.

«Благодарные» французы через два года поставили «Воскресение» на сцене парижского театра Одеон, нарядив главную героиню вместо своих же мод, о чём прямо говорится в тексте, в карикатурную копию крестьянки XVII века. Это не отсутствие внимательности, а русофобия. Европа ещё помнит свою дрожь в коленях от манифеста Императора Николая Павловича: «Разумейте, язычники, и покоряйтесь, яко с нами Бог!», этими словами он ответил бородатому богемному жиголо, матёрому сатанисту и спиритисту, выпустившему знаменитый коммунистический Манифест. Однако французы почуяли знакомую породу в Лёвушке и начали откровенно лебезить. Достаточно прочесть письма Ромена Роллана. Но корреспонденция от деятелей культуры просто громадна, одно перечисление адресантов займёт брошюру. Эта лесть породила вторичную волну: российские обезьяны, видя это, мигом создали ему ореол величайшего философа, непререкаемого авторитета, главнейшего гуру всех времён и народов.

Лев Львович, сын анекдотического графа («Пахать подано, барин!»), в своей книге «Правда о моём отце» говорит: «Никто не сделал более разрушительной работы ни в одной стране, чем Толстой… Не было никого во всей нации, кто не чувствовал бы себя виновником перед суровым судом великого писателя. Последствия этого влияния были прежде всего достойны сожаления, а кроме того и неудачны. Во время войны русское правительство, несмотря на все усилия, не могло рассчитывать на необходимое содействие и поддержку со стороны общества… Отрицание государства и его авторитета, отрицание закона и Церкви, войны, собственности, семьи, – отрицание всего перед началом простого “христианского» идеала; что могло произойти, когда эта отрава проникла насквозь в мозги русского мужика и полуинтеллигента и прочих русских элементов… К сожалению, моральное влияние Толстого было гораздо слабее, чем влияние политическое и социальное».

Да уж, настоящее «зеркало русской революции». Какое уж тут моральное влияние –– круши, ломай всё, что не понравилось, уничтожай всё, что имеет культурную, эстетическую, научную ценность, потакай всем своим прихотям! Полный «кто был ничем, тот станет всем».

На самом деле всё это смешно –– избалованный ленивый глупец, место которому в самый раз в психиатрической лечебнице, возомнил себя непогрешимым судией и гением, нацепил на себя скомороший наряд и носится, словно липучая муха, приставая к людям, занятым делом. Обидно, что нашлись бараны (или лохи), поверившие всей этой чепухе. 90 томов словоблудия –– полоумный маркиз де Сад (присяжный революционного трибунала, кстати) осилил только 20! Кстати, стиль публицистики этих потомков выродившейся аристократии совпадает полностью. Умерли они тоже одинаково, от простуды, в горячке. Но прогресс налицо –– де Сад пороки обожает, а Толстой выдаёт их за добродетели. Что ж,

Человек есть ни что иное, как ряд его поступков, сказал Гегель. Это верно.

Итак, желание Толстого быть великим, сподвигнувшее его на десятки томов бумагомарания, исполнилось. Но какое же это величие по качеству? Я неспроста аппелирую к дефектологии. Не нужно быть педагогом, чтоб знать, что желание разрушать присуще как раз детям неблагополучным, с отклонениями в развитии и/или психике. Разрушать в любом виде –– начиная с грубых и обидных слов по адресу окружающего, заканчивая масштабными актами деструкции: разломать, разрушить, сжечь неодушевлённые предметы; хорошенько помучить тех, кому можно причинить боль. И хотя не каждый жестокий ребёнок, мучавший живых существ в детстве, вырос в кровавого маньяка-Потрошителя, каждый такой маньяк в детстве мучил живое и беззащитное! Это такой же закон природы, как и любые другие, которые изучало человечество и оставило в школьных учебниках.

Однако страсть к разрушению бывает столь же многообразна в формах проявления, как и другие. История фразы «Боливар не вынесет двоих» тому наиярчайшее подтверждение. Так что выросшие злобные разрушители вовсе не изменили своей сути, просто страсть к уничтожению они реализовывают иначе, и, как герой рассказа О’Генри, даже под вполне благообразным фасадом. Да и сам Чикатило вовсе не производил впечатления кровожадного монстра, а для множества посторонних людей казался приличным дяденькой и культурным гражданином. Монстр под маской приятного, цивилизованного и добропорядочного человека –– самый расхожий образ литературы и кино. Про всякого уличённого в кровавых расправах палача зачастую мать, жена, а остальные знакомые –– и подавно, готовы твердить симптоматическое «мухи не обидел». Это, так сказать, парадная сторона.

И вот дефективный ребёнок вырос. О своей неполноценности он всё равно подсознательно догадывается, но хитрые педагоги, назначив ему коррекционную программу, твердят ему обратное, дабы не травмировать и без того неустойчивую психику. Необходимые в процессе воспитания похвалы он воспринимает как завуалированную насмешку либо как непреложную истину, что он уникален. В результате формируется либо колоссальный комплекс неполноценности, быстро переходящий в немотивированную агрессию, либо запойная мания величия, которую ничто поколебать не в силах. Хотя одно другому совсем не мешает, как несложно наблюдать. Не воспитанный в православной традиции ребёнок не усваивает доброжелательного отношения к окружающим, а мстит им за своё ущербное естество. Во всех своих неудачах, огрехах у него виноват не он сам, неопытный и неуклюжий, а остальные, успешные. Он злится на них за это, и понять поэтому не в состоянии, что к нему могут относиться и относятся хорошо, с любовью. Так как он сам решил брать от жизни всё, не считаясь ни с кем и ни с чем, то в его неумной голове просто не поместится мысль о том, что существуют иные мотивы и модели поведения, места не хватит. Так закоренелые уголовники за водкой и картами не в состоянии понять, зачем кто-то затеял строить храм: «Дуркует, видать». И это ещё не всё. Ущербная пакостная душонка знает, что рано или поздно за все проказы придётся держать ответ. Именно так, шалости, ведь ответственности за своё у «ребёночка» отродясь не бывало, это всё другие виноваты, кто угодно, хоть чёрт, но только не он сам! А, стало быть, ни силам на это, ни желания у дефективного просто неоткуда взяться. И вот здесь истеричный трус способен на что угодно. Если же такой ублюдок не один, а целое стадо, то сразу включается ежесекундная готовность к нападению. Это уже давно не люди и даже не животные, биологи и медики подтвердят, что эти особи обладают невиданным иммунитетом, не подвержены различным заболеваниям, посему не нуждаются в медицинской помощи, а кроме того, репродуктивная функция зашкаливает все мыслимые пределы, уступая только крысам. Можно провести несложные расчёты, не забудьте только, что это не мирные зверьки, как нас пытаются уверить, а хищники, каждый из которых, словно киборг-терминатор, приходит в наш мир, чтобы убивать нас. Положим, попав в плотное кольцо – за считанные секунды их станет не меньше двух десятков, вы решаете откупиться. Неважно, что у вас обнаружилось – червонец или тысячи долларов, вас всё равно убьют. Да таким способом, что у видавших виды сотрудников милиции истерика начнётся. Они живут, чтобы уничтожать других. У них самих нет будущего, они это чувствуют, и оттого их злоба безмерна ко всем, кто от них чем-то отличается. Их бесполезно приручать, приобщать к добру. Они воспринимают это лишь как доказательство слабости и ждут удобного момента, чтобы совершить расправу. Привлечь к ответственности их будет невозможно: малолетки, болезные, инвалиды, неблагополучные семьи, родители-уроды, и т.д., и т. п…(кстати, судмедэксперты подтверждают это). А наши солидные дамы, пекущие на уютных кухнях пирожки, поднимут стон и вой, требуя пожалеть несчастных, не думая, что уже завтра этим несчастненьким, у которых ничего нет, понадобятся деньги на опохмел, и они нападут на их ребёнка, соблазнившись хорошей курткой и сотовым телефоном, а изуродованный труп мать будет опознавать по детским шрамикам. И ничего не изменилось в этой проблеме с доисторических времён. Дегенераты неизлечимы в массе, сколько не молись.

Краткий заплыв в результаты дефектологов необходим был для того, чтобы уяснить следующее. Агрессия недоразвитых может пойти по примитивному пути телесных увечий, но вовсе не обязана и зачастую идёт иначе. В лучшем случае, среди здоровых людей ущербный превратится в хронофага из «Писем к незнакомке» Андре Моруа. А время – это не только деньги, но и энергия. А коль скоро энергия есть способность приложить силы (совершить работу, согласно ортодоксальной физике), то, вообразите только, ЧТО в конечном итоге съедает этот «милый и незлобный», но до жути надоедливый, утомительный и ничего не слышащий, кроме своих упоительных речей, докучливый субъект.

Именно таким и предстаёт Лев Толстой в своих эпистоляриях и публицистике. Но тогда ещё не было сформировано понятия о комплексе явлений, называемых термином «олигофрения», и простодушные добряки, внимавшие «светилу литературы», не понимали, что их дурачит словоохотливый больной. И верили этому бреду прелести, не подозревая, что психбольной неистощим на словоблудие, а неизменный важный вид, сообщающий убедительность экспрессивным речам, есть просто следствие его бешеной жажды разрушения. Кроме того, психические болезни заразны, чем длительнее общение с больным, тем вернее заболеет здоровый. Лев Толстой заражал общество своим дегенератским стремлением уничтожить Веру Православную больше полувека. И добился колоссальных успехов; то, что не удалось декабристам, через сто лет после них произошло, и это –– целиком заслуга неутомимого врага России. Как с горечью говорил Есенин, «отовсюду эта борода торчит». И торчит до сих пор не только с книжных полок. Оклеветанный и ритуально умученный с семьёй русский Царь, взорванные и разрушенные православные храмы, кровавая вакханалия 20-х годов 20 века, когда людей уничтожали слоями, просто за то, что они есть, целенаправленное уничтожение русской культуры полностью, сперва литературы и искусства, а затем и самих остатков русских людей –– это и сопутствующее есть лишь воплощение стремлений Толстого на практике. Потому как «русские люди самые глупые, каких встречал». Осуществилась и его мечта о труде на свежем воздухе ради общего блага: сталинские лагеря прогремели на всю планету. И мечта о всеобщей любви: мадам Демонтович-Коллонтай основывает Комиссариат Свободной Любви, согласно теории стакана воды, и учреждает коммуны для общих жён и детей; «комсомолка не должна отказывать комсомольцу, если у него проснулось желание»; тупо улыбаясь, радостно обвешиваясь фенечками, невежественные хиппи хотят лишь бродяжничать в перерывах между обкуркой и весело предаваться ничегонеделанию. Это, кстати, тоже свойство дегенератов: на созидательную деятельность они не способны, а к сексу у них отношение более простое, чем в стае бродячих дворняг в период собачьих свадеб. По примеру Толстого же, все начали полагать единственно верной стратегией свои прихоти и амбиции, и пошло-понеслось, 20 век один пролил крови столько, сколько за все прошлые 20 не пролилось. Культурные революции Китая –– торжество идей Льва Николаевича. Гей-парады, требования легализации наркотиков и проституции, толерантность к любым порокам и мерзостям –– торжество идей Льва Николаевича. Международные террористы-наёмники, локальные войны, зомбирование «лохов» в сектах –– торжество идей Льва Николаевича. При этом авторитет великого писателя незыблем и непогрешим, просто идол, за одно слово сомнения в его величии просто загрызут. А спроси этих свирепчиков, что они из Толстого читали, так начнут мяться и мямлить названия; если ж кто «Войну и мир» и осилил, посмотрев фильм Бондарчука, то пролистал не глядя все страницы нудного умствования, и не знаком с гражданской позицией автора совершенно. Но борода везде… А нужно ли нам всё это её наследие и наследство? Дефективное. Уродливое. Злое.

http://www.proza.ru/2009/06/19/591

В 1950-ые годы захоронения советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, находящиеся на Бородинском поле, пребывали в запустении. Об этом свидетельствует докладная записка старшего инспектора Илинича на имя заместителя министра культуры РСФСР И.П.Кондакова. В соответствии с приказом Министерства культуры он проводил в июне 1954 года проверку учета и состояния братских и индивидуальных могил воинов в ряде районов Московской области. В докладной записке он пишет: “…состояние братских и индивидуальных могил в большинстве районов остается неудовлетворительным… Особенно в запущенном состоянии находится значительное количество воинских захоронений в Можайском, Верейском, Рузском и Серпуховском районах… В деревне Шевардино Можайского района братские и индивидуальные могилы из-за отсутствия ухода за ними заросли травой, не имеют надгробий и мемориальных надписей. Братская могила у деревни Утица не имеет ограды и надгробного знака, заросла травой, намогильный холм деформирован. Отсутствует элементарный уход за погребением. Воинское кладбище, расположенное юго-западнее станции Бородино, не приводилось в порядок со времени окончания Великой Отечественной войны. Кладбище не огорожено. Большинство захоронений, размытых дождями, не имеют мемориальных надписей… В Можайском районном отделе культуры в день проверки отсутствовала необходимая документация по учету и благоустройству могил советских воинов”. Назревшая проблема требовала принятия необходимых мер.

В 1950-ые годы захоронения советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, находящиеся на Бородинском поле, пребывали в запустении. Об этом свидетельствует докладная записка старшего инспектора Илинича на имя заместителя министра культуры РСФСР И.П.Кондакова. В соответствии с приказом Министерства культуры он проводил в июне 1954 года проверку учета и состояния братских и индивидуальных могил воинов в ряде районов Московской области. В докладной записке он пишет: “…состояние братских и индивидуальных могил в большинстве районов остается неудовлетворительным… Особенно в запущенном состоянии находится значительное количество воинских захоронений в Можайском, Верейском, Рузском и Серпуховском районах… В деревне Шевардино Можайского района братские и индивидуальные могилы из-за отсутствия ухода за ними заросли травой, не имеют надгробий и мемориальных надписей. Братская могила у деревни Утица не имеет ограды и надгробного знака, заросла травой, намогильный холм деформирован. Отсутствует элементарный уход за погребением. Воинское кладбище, расположенное юго-западнее станции Бородино, не приводилось в порядок со времени окончания Великой Отечественной войны. Кладбище не огорожено. Большинство захоронений, размытых дождями, не имеют мемориальных надписей… В Можайском районном отделе культуры в день проверки отсутствовала необходимая документация по учету и благоустройству могил советских воинов”. Назревшая проблема требовала принятия необходимых мер.

Если пойти из Михайловского от усадебного господского дома, мимо озера Маленец и Савкиной горки, по дороге, по выражению Осипа Ганнибала «изрытой дождями», на городище Воронич, то непременно попадешь в Тригорское – имение Осиповых – Вульф, с которыми Пушкин был дружен долгие годы

Если пойти из Михайловского от усадебного господского дома, мимо озера Маленец и Савкиной горки, по дороге, по выражению Осипа Ганнибала «изрытой дождями», на городище Воронич, то непременно попадешь в Тригорское – имение Осиповых – Вульф, с которыми Пушкин был дружен долгие годы

В 1799 году Наполеон приказал военному доктору Десгенне дать смертельную дозу опиума всем французским солдатам, заболевшим чумой. Доктор отказался.

В 1799 году Наполеон приказал военному доктору Десгенне дать смертельную дозу опиума всем французским солдатам, заболевшим чумой. Доктор отказался.

В ближайший понедельник, 7 мая, в Кремле состоится инаугурация избранного Президента России Владимира Путина. Своими ожиданиями от нового президентского срока В.Путина делится в интервью «Русской народной линии» генерал-лейтенант, доктор исторических наук, один из учредителей “Бородино-2012”

В ближайший понедельник, 7 мая, в Кремле состоится инаугурация избранного Президента России Владимира Путина. Своими ожиданиями от нового президентского срока В.Путина делится в интервью «Русской народной линии» генерал-лейтенант, доктор исторических наук, один из учредителей “Бородино-2012”

15 марта 2012 года исполняется 75 лет выдающему русскому писателю

15 марта 2012 года исполняется 75 лет выдающему русскому писателю  Только при его помощи и только благодаря ему вырос над Ангарой, в Усть-Уде, храм. Весь золотой, светящийся, он оживотворил пространство, а колокольный звон и молитва одухотворили его. В Усть-Уде Распутин закончил десятилетку. Радостно было видеть писателя среди земляков. Деточки и взрослые вышли на сцену, настойчиво вызвали на неё Валентина Григорьевича, и исполнили трогательную песнь о своём знаменитом земляке, а знаменитый земляк стеснялся такого внимания. Воистину: чем человек значительней, тем он незаметней.

Только при его помощи и только благодаря ему вырос над Ангарой, в Усть-Уде, храм. Весь золотой, светящийся, он оживотворил пространство, а колокольный звон и молитва одухотворили его. В Усть-Уде Распутин закончил десятилетку. Радостно было видеть писателя среди земляков. Деточки и взрослые вышли на сцену, настойчиво вызвали на неё Валентина Григорьевича, и исполнили трогательную песнь о своём знаменитом земляке, а знаменитый земляк стеснялся такого внимания. Воистину: чем человек значительней, тем он незаметней.