Автор – А.В.Васильева

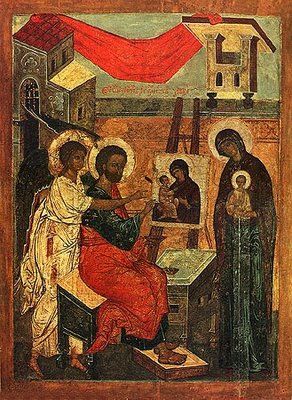

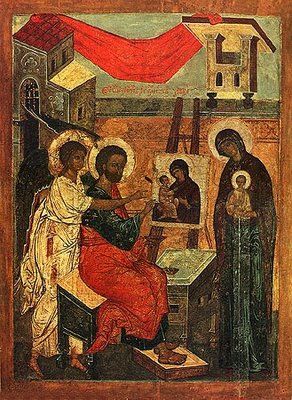

По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с сим образом да будет».

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г . она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г . она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 г ., образ «святой Богородицы Владимирской», помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 г ., когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года.

Дальнейшая история образа связана уже всецело со стольным градом Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий Дмитриевич и Киприан решили прибегнуть к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богоматери[1].

Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля.. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устрашился, повернул на юг и вышел из московских пределов . Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Матерь Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану было видение . Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.

В память о чудесном избавлении Руси от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери 26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на самом месте встречи был воздвигнут храм, вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь от разорения в 1480 году (память совершается 23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата.

Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.

Третье празднование Владимирской Матери Божией (21 мая / 3 июня), вспоминает избавление Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году достиг пределов Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.

Перед Владимирской иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви ( 1448 г .), святителя Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси ( 1589 г .), Святейшего Патриарха Тихона ( 1917 г .), а также во все века перед ней приносились присяги на верность Родине, совершались молебны перед военными походами.

Иконография Владимирской Божией Матери

Икона Владимирской Божией Матери относится к типу «Ласкающей», известной также под эпитетами «Елеуса» (ελεουσα – «Милостивая»), «Умиление», «Гликофилуса» (γλυκυφιλουσα – «Сладкое лобзание»). Это наиболее лиричный из всех типов иконографий Богородицы, открывающий интимную сторону общения Девы Марии со Своим Сыном. Образ Божией Матери, ласкающей Младенца, его глубокая человечность оказались особенно близки русской живописи.

Икона Владимирской Божией Матери относится к типу «Ласкающей», известной также под эпитетами «Елеуса» (ελεουσα – «Милостивая»), «Умиление», «Гликофилуса» (γλυκυφιλουσα – «Сладкое лобзание»). Это наиболее лиричный из всех типов иконографий Богородицы, открывающий интимную сторону общения Девы Марии со Своим Сыном. Образ Божией Матери, ласкающей Младенца, его глубокая человечность оказались особенно близки русской живописи.

Иконографическая схема включает две фигуры – Богородицы и Младенца Христа, прильнувшие друг к другу ликами. Голова Марии склонена к Сыну, а Он обнимает рукою Мать за шею. Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, «пяточка».

В этой трогательной композиции, помимо прямого смысла, заключена глубокая богословская идея: Богородица, ласкающая Сына, предстает как символ души, находящейся в близком общении с Богом. Кроме того, объятия Марии и Сына наводят на мысль о будущих крестных страданиях Спасителя, в ласкании Матерью Младенца провидится его будущее оплакивание.

Произведение пронизано совершенно явной жертвенной символикой. С богословской точки зрения ее содержание можно свести к трем основным темам: «воплощение, предназначение Младенца жертве и единение в любви Марии-Церкви с Христом-первосвященником»[2]. Такое истолкование Богоматери Ласкающей подтверждается изображением на обороте иконы престола с символами Страстей. Здесь в XV в. написали изображение престола (этимасии – «престола уготованного»), покрытого алтарным покровом, Евангелие со Святым Духом в виде голубя, гвозди, терновый венец, за престолом – Голгофский крест, копие и трость с губкой, внизу – пол алтарного настила. Богословское толкование этимасии основано на Святом писании и сочинениях Отцов церкви. Этимасия прообразно знаменует Христово воскрешение и Его суд над живыми и мертвыми, а орудия Его мучений — жертву, принесенную ради искупления грехов человечества. Сопоставление Марии, ласкающей Младенца, и оборота с престолом наглядно выражало жертвенный символизм.

Произведение пронизано совершенно явной жертвенной символикой. С богословской точки зрения ее содержание можно свести к трем основным темам: «воплощение, предназначение Младенца жертве и единение в любви Марии-Церкви с Христом-первосвященником»[2]. Такое истолкование Богоматери Ласкающей подтверждается изображением на обороте иконы престола с символами Страстей. Здесь в XV в. написали изображение престола (этимасии – «престола уготованного»), покрытого алтарным покровом, Евангелие со Святым Духом в виде голубя, гвозди, терновый венец, за престолом – Голгофский крест, копие и трость с губкой, внизу – пол алтарного настила. Богословское толкование этимасии основано на Святом писании и сочинениях Отцов церкви. Этимасия прообразно знаменует Христово воскрешение и Его суд над живыми и мертвыми, а орудия Его мучений — жертву, принесенную ради искупления грехов человечества. Сопоставление Марии, ласкающей Младенца, и оборота с престолом наглядно выражало жертвенный символизм.

Выдвигались доводы в пользу того, что икона еще с самого начала была двусторонней: об этом говорят одинаковые формы ковчега и лузги обеих сторон. В византийской традиции были нередки изображения креста на обороте Богородичных икон. Начиная с XII века, времени создания «Владимирской Богоматери», в византийской стенописи этимасия часто помещалась в алтаре в качестве заалтарного образа, визуально раскрывая жертвенный смысл евхаристии, происходящей здесь же на престоле. Это наводит на мысль о возможном местоположении иконы в древности. Например, в вышгородской монастырской церкви, она могла помещаться в алтаре как двухсторонняя запрестольная икона[3]. В тексте Сказания содержатся сведения об использовании Владимирской иконы в качестве заалтарной и выносной, перемещавшейся в церкви.

Роскошный убор Владимирской иконы Божией Матери, который она имела по известиям летописей, также не свидетельствует в пользу возможности ее расположения в алтарной преграде в XII в.: «И въскова на ню боле тридесяти гривенъ золота, кроме серебра и кроме дорогаго камения и жемчюгу, и украсивъ ю, постави въ ц(е)ркви своеи в Володимери». Но многие из выносных икон позднее укреплялись именно в иконостасах, как и Владимирская икона в Успенском соборе в Москве, первоначально помещенная справа от царских врат: «И внесши ю <икону> в преимнитый храм славнаго ея Успения, иже есть великая Соборная и Апостольская церкви Русская Митрополiя, и поставиши ю в киоте на десной стране, идеже и доныне стоит зрима и поклоняема всеми» (См.: Книга Степенная. М., 1775. Ч. 1. С. 552).

Существует мнение, что «Владимирская Богоматерь» была одним из списков иконы Богоматери «Ласкающей» из Влахернской базилики[4], то есть списком со знаменитой древней чудотворной иконы. В Сказании о чудесах иконы Владимирской Божией Матери она уподоблена Ковчегу завета, как и сама Дева Мария, а также ее Ризе, хранившейся в ротоде Агиа Сорос во Влахернах. В Сказании говорится также об исцелениях, которые совершаются в основном благодаря воде от омовений Владимирской иконы: эту воду пьют, омывают ею больных, в запечатанных сосудах посылают для исцеления больных в другие города. Это подчеркнутое в Сказании чудотворение вод от омовения Владимирской иконы также могло корениться в ритуалах влахернского святилища, важнейшей частью которого была часовня источника, посвященного Богоматери. Константином Багрянородным был описан обычай омовений в купели перед мраморным рельефом Богоматери, из рук которой истекала вода.

Существует мнение, что «Владимирская Богоматерь» была одним из списков иконы Богоматери «Ласкающей» из Влахернской базилики[4], то есть списком со знаменитой древней чудотворной иконы. В Сказании о чудесах иконы Владимирской Божией Матери она уподоблена Ковчегу завета, как и сама Дева Мария, а также ее Ризе, хранившейся в ротоде Агиа Сорос во Влахернах. В Сказании говорится также об исцелениях, которые совершаются в основном благодаря воде от омовений Владимирской иконы: эту воду пьют, омывают ею больных, в запечатанных сосудах посылают для исцеления больных в другие города. Это подчеркнутое в Сказании чудотворение вод от омовения Владимирской иконы также могло корениться в ритуалах влахернского святилища, важнейшей частью которого была часовня источника, посвященного Богоматери. Константином Багрянородным был описан обычай омовений в купели перед мраморным рельефом Богоматери, из рук которой истекала вода.

Кроме того, в пользу этого мнения говорит тот факт, что при князе Андрее Боголюбском в его Владимирском княжестве получил особое развитие культ Богоматери, связанный с влахернскими святынями. Например, на Золотых воротах города Владимира князь возвел церковь Положения Ризы Богоматери, прямо посвятив ее реликвии Влахернского храма.

Стиль

Время написания Владимирской иконы Божией Матери, XII век, относится к так называемому комниновскому возрождению (1057—1185)[5]. Этот период в византийском искусстве характеризуется предельной дематериализацией живописи, осуществляемой за счет прорисовки ликов, одежд многочисленными линиями, белильными движками, подчас прихотливо, орнаментально ложащимися на изображение.

В рассматриваемой нами иконе к древнейшей живописи XII века относятся лики Матери и Младенца, часть синего чепца и каймы мафория с золотым ассистом, а также часть охряного, с золотым ассистом хитона Младенца с рукавом до локтя и виднеющимся из-под него прозрачным краем рубашки, кисть левой и часть правой руки Младенца, а также остатки золотого фона. Эти немногочисленные сохранившиеся фрагменты представляют собой высокий образец константинопольской школы живописи комниновского периода. Здесь нет свойственной времени нарочитой графичности, напротив, линия в этом образе нигде не противопоставляется объему. Главное средство художественной выразительности построено на «соединении нечувственных плавей, придающих поверхности впечатление нерукотворности, с геометрически чистой, зримо выстроенной линией»[6]. «Письмо личного представляет собой один из самых совершенных образцов «комниновских плавей», соединяющих многослойную последовательную лепку с абсолютной неразличимостью мазка. Слои живописи – неплотные, очень прозрачные; главное – в их соотношении между собой, в просвечивании нижних сквозь верхние. <…> Сложная и прозрачная система соотношения тонов – зеленоватых санкирей, охр, теней и высветлений – приводит к специфическому эффекту рассеянного, мерцающего света»[7].

В храме свт. Николая в Толмачах

Среди византийских икон комниновского периода Владимирскую Богоматерь выделяет также свойственное лучшим произведениям этого времени глубокое проникновение в область человеческой души, ее скрытых тайных страданий. Головы Матери и Сына прижались друг к другу. Богородица знает, что Ее Сын обречен на страдания ради людей, и в Ее темных задумчивых глазах затаилась скорбь.

В храме свт. Николая в Толмачах

Мастерство, с которым живописец сумел передать тонкое духовное состояние, скорее всего, и послужило возникновению предания о написании образа Евангелистом Лукой. Следует напомнить, что живопись раннехристианского периода – времени, когда жил прославленный Евангелист-иконописец, было плоть от плоти искусства позднеантичного времени, с его чувственной, «живоподобной» природой. Но в сравнении с иконами раннего периода, образ Владимирской Богоматери несет печать высочайшей «духовной культуры», которая могла быть только плодом вековых христианских раздумий о пришествии Господа на землю, смирении Его Пречистой Матери и пройденном ими пути самоотречения и жертвенной любви.

Чтимые чудотворные списки с иконы Владимирской Божией Матери

С Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на протяжении столетий было написано множество списков. Некоторые из них прославились чудотворениями и получили особые именования в зависимости от места происхождения. Это:

Владимирская – Волоколамская икона (память Мр. 3 /16 ), которая была вкладом Малюты Скуратова в Иосифо-Волоколамский монастырь. Ныне находится в собрании Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва.

Владимирская – Селигерская (память Д. 7/20 ), принесенная на Селигер Нилом Столбенским в XVI в.

Владимирская – Заоникиевская (память М. 21./ Ин.3; Ин. 23/ Ил.6, из Заоникиевского монастыря) 1588 год.

Владимирская – Оранская (память М. 21/ Ин. 3)1634 год.

Владимирская – Красногорская (Черногорская) (память М. 21/ Ин. 3 ).1603 год.

Владимирская – Ростовская ( память Ав. 15/ 28) 12 век.

Тропарь иконе Божией Матери Владимирская, глас 4

Днесь светло красуется славнейший град Москва, / яко зарю солнечную восприимше, Владычице, чудотворную Твою икону, / к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе взываем сице: / о, пречудная Владычице Богородице, / молися из Тебе воплощенному Богу нашему, / да избавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от всех навет вражиих, // и спасет души наша, яко Миолсерд.

Кондак иконе Божией Матери Владимирская, глас 8

Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшихся от злых пришествием Твоего честнаго образа, / Владычице Богородице, / светло сотворяем празднество сретения Твоего и обычно зовем Ти: // радуйся Невесто Неневестная.

Молитва иконе Божией Матери Владимирская

О Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодаряще Тя о всех великих благодеяниих, в роды родов людем российским от Тебе бывших, пред пречистым образом Твоим молим Тя: сохрани град сей (или: весь сию, или: святую обитель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю землю Русскую от глада, губительства, земли трясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Сохрани и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего (имя рек), Преосвященнейшаго епископа (или: архиепископа, или: митрополита) (титул), и вся Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя. Даждь им Церковь Российскую добре управити, верныя овцы Христовы негиблемы соблюсти. Помяни, Владычице, и весь священнический и монашеский чин, согрей сердца их ревностию о Бозе и достойно звания своего ходити коегождо укрепи. Спаси, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и даруй нам путь земнаго поприща без порока преити. Утверди нас в вере Христовой и во усердии ко Православней Церкви, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, в напастех терпение нам подаждь, во благоденствии – воздержание, к ближним любовь, ко врагом всепрощение, в добрых делех преуспеяние. Избави нас от всякаго искушения и от окамененнаго нечувствия, в страшный же день Суда сподоби нас ходатайством Твоим стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего. Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

______________________________________________________________________

[1] Эти длительные и многочисленные передвижения иконы в пространстве поэтически осмыслены в тексте Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери, которое впервые было найдено В.О. Ключевским в Четьях-Минеях Милютина, а опубликовано по списку сборника Синодальной библиотеки № 556 (Ключевский В.О. Сказания о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. – СПб, 1878). В этом древнем описании они уподобляются тому путю, которое проходит солнечное светило: «Когда Бог сотворил солнце, то не на одном месте поставил сиять, но, обходя всю Вселенную, лучами освещает, так и сей образ Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии не на одном месте… но, обходя все страны и весь мир, просвещает…».

[2] Этингоф О.Е. К ранней истории иконы «Владимирская Богоматерь» и традиции влахернского богородичного культа на Руси в XI-XIII вв. // Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв. – М.: «Прогресс-Традиция», 2000, с. 139.

[3] Там же, с. 137. Кроме того Н.В. Квилидзе обнародовала роспись дьяконника церкви Троицы в Вяземах конца XVI в., где на южной стене изображена литургия в храме с алтарем, за которым представлена икона Владимирской Богоматери (Н.В. Квилидзе Новооткрытые фрески алтаря церкви Троицы в Вяземах. Доклад в Отделе древнерусского искусства в Государственном институте искусствознания. Апрель 1997 г .

[4] Этингоф О.Е. К ранней истории иконы «Владимирская Богоматерь» …

[5]. На протяжении своей истории была записана, по меньшей мере, четыре раза: в первой половине XIII века, в начале XV столетия, в 1521 году, во время переделок в Успенском соборе Московского Кремля,и перед коронацией Николая II в 1895—1896 годах реставраторами О. С. Чириковым и М. Д. Дикаревым. Кроме того, малые починки проводились в 1567 году (в Чудовом монастыре митрополитом Афанасием), в XVIII и XIX веках..

[6] Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – СПб: Изд-во «Азбука-Классика», 2004, с. 407.

[7] Там же, с. 407-408.

http://www.pravmir.ru/vladimirskaya-ikona-bozhiej-materi-2/

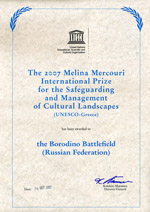

В 2007 г. Бородинскому музею-заповеднику присуждена

В 2007 г. Бородинскому музею-заповеднику присуждена

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г . она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

До половины V века икона оставалась в Иерусалиме. При Феодосии Младшем ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 г . она была прислана на Русь как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского Патриарха Луки Хризоверха. Икону поставили в девичьем монастыре города Вышгорода, недалеко от Киева, где она сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 г . сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила именование Владимирской.

Существует мнение, что «Владимирская Богоматерь» была одним из списков иконы Богоматери «Ласкающей» из Влахернской базилики[4], то есть списком со знаменитой древней чудотворной иконы. В Сказании о чудесах иконы Владимирской Божией Матери она уподоблена Ковчегу завета, как и сама Дева Мария, а также ее Ризе, хранившейся в ротоде Агиа Сорос во Влахернах. В Сказании говорится также об исцелениях, которые совершаются в основном благодаря воде от омовений Владимирской иконы: эту воду пьют, омывают ею больных, в запечатанных сосудах посылают для исцеления больных в другие города. Это подчеркнутое в Сказании чудотворение вод от омовения Владимирской иконы также могло корениться в ритуалах влахернского святилища, важнейшей частью которого была часовня источника, посвященного Богоматери. Константином Багрянородным был описан обычай омовений в купели перед мраморным рельефом Богоматери, из рук которой истекала вода.

Существует мнение, что «Владимирская Богоматерь» была одним из списков иконы Богоматери «Ласкающей» из Влахернской базилики[4], то есть списком со знаменитой древней чудотворной иконы. В Сказании о чудесах иконы Владимирской Божией Матери она уподоблена Ковчегу завета, как и сама Дева Мария, а также ее Ризе, хранившейся в ротоде Агиа Сорос во Влахернах. В Сказании говорится также об исцелениях, которые совершаются в основном благодаря воде от омовений Владимирской иконы: эту воду пьют, омывают ею больных, в запечатанных сосудах посылают для исцеления больных в другие города. Это подчеркнутое в Сказании чудотворение вод от омовения Владимирской иконы также могло корениться в ритуалах влахернского святилища, важнейшей частью которого была часовня источника, посвященного Богоматери. Константином Багрянородным был описан обычай омовений в купели перед мраморным рельефом Богоматери, из рук которой истекала вода.